都听说了吧,最近蹦出个新词,叫"Manus",乍一听,是不是以为是进口货,其实是咱自己国产的AI科技。"Manus"3月6号刚亮相,直接亮瞎双眼,200万人排着队等试用,黄牛把内测邀请码,炒到10万块一个,可是这热闹劲还没过三天,网上就有人揭老底,说这宝贝疙瘩就是个"高级拼装货"。这场AI狂欢到底是真能耐还是假把式呢?

横空出世

横空出世北京中关村,有家叫"红色蝴蝶"的创业公司,捣鼓出这个号称"全球首个全能AI员工"的Manus。

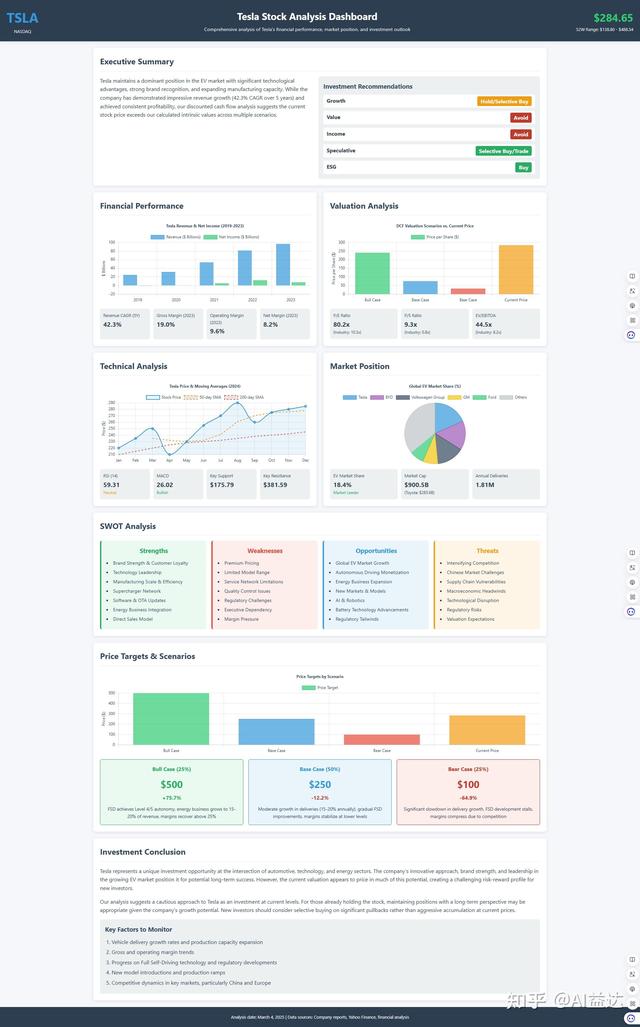

这AI是真的能上手干活。网上有人晒视频,把三百多份简历打包扔给Manus,人家自己解压缩、筛学历、挑经验,最后生成带星级评分的表格。证券公司的人,把十年股市数据喂给它,二十分钟就能吐出带折线图的分析报告。

真假孙悟空

真假孙悟空Manus刚冒头那三天,自媒体标题一个比一个唬人:"中国AI吓瘫硅谷""ChatGPT可以退休了",朋友圈满屏都是"跪求邀请码"。某二手平台上,有个邀请码标价99999元,备注写着"手慢无"。知识付费的也没闲着,9块9的《三天玩转AI》、499的《月入十万秘籍》。

可这热闹劲来得快去得也快。48小时不到,就有技术大牛把Manus拆了个底朝天——原来里头装着阿里、Claude这些现成模型,这不是把进口发动机装进国产车,硬说是自主研发的吗。更绝的是国外四个大学生,熬夜三小时搞出个"OpenManus",源代码直接挂在网上随便下载。

全民参与

全民参与要说最接地气的,还得看老百姓怎么用。北京朝阳区有个五年级娃,用某大厂的开发平台做出个"呱呱老师",专教小学生英语口语。上海弄堂里的大妈,搞了个"姻缘一线牵"AI,靠着给街坊邻居介绍对象,一个月赚了两万块红包钱。

倒买倒卖的也没闲着。前两年倒腾ChatGPT账号的那帮人,现在改行卖Manus邀请码,朋友圈天天刷屏"手快有手慢无"。法律圈有人搞出"智能律师",三个月收集了500多条咨询线索,转手卖给律所,一条信息净赚200块。有网友调侃:"风口来了猪都能飞,可最先发财的还是卖梯子的。"

心跳

心跳资本市场比过山车还刺激。Manus发布当天,二十多只AI概念股齐刷刷涨停,券商研报写得是真精彩。可好景不长,三天后股价集体跳水,有散户哀嚎:"早上数钱笑嘻嘻,下午天台排第一。"不过话说回来,这波行情倒真养活了上下游——卖服务器的、搞芯片的、做数据标注的,个个赚得嘴角咧到耳根子。

轮回

轮回眼尖的人发现,这场面跟两年前ChatGPT刚出世时一模一样。当年也是邀请码炒到五位数,也是铺天盖地的速成班,连倒卖账号的都是同一批黄牛。去年DeepSeek火的时候,家长群里疯传"作文神器";如今Manus来了,马上有人开发"周报生成器"卖给打工人。有网友总结:"科技圈没有新鲜事,换个马甲接着演。"

泡沫

泡沫现在网上吵得不可开交:有人说Manus是划时代发明,有人说是彻头彻尾的骗局。要我说,技术上它确实把现有工具玩出了花;商业上也真戳中了"懒人经济"的痛点,

不过话说回来,新技术总要经历阵痛期。二十年前的互联网不也被说是泡沫?现在离了网络谁能活?那些山寨复刻的"李鬼",反倒证明这方向有搞头。杭州有家企业用Manus筛简历,招人效率翻了六倍;深圳的跨境电商拿它分析市场,省下六十万调研费。这些实打实的变化,可比键盘侠的唾沫星子有说服力多了。

致富经

致富经对咱普通人来说,与其争辩技术高低,不如想想怎么借东风。会写代码的可以去接私活,某书上做个定制AI报价从888到88888都有;不懂技术的当个"二传手",倒卖智能体账号也能日进斗金。就算这些都不会,把自己几十年工作经验教给AI,做个"专家系统"照样赚钱。

不过,别看别人吃肉就眼馋。前阵子有人开发读书AI,用户问《三体》里的物理问题,AI把"二向箔"说成煎饼果子,差点没让人笑掉大牙。再聪明的AI也得有人盯着,不然分分钟闹笑话。

多点耐心

多点耐心回头看这波Manus热潮,有点像当年的网约车大战、共享单车混战。新技术刚冒头时总带着泡沫,但大浪淘沙后,真金总会发光。现在国家大力推"智能 "战略,杭州搞AI产业园,深圳建数字工厂,连小区超市都在搞"智能进货"。咱们普通老百姓不妨抱着"让子弹飞一会儿"的心态,既不盲目跟风,也别一棍子打死。

相关文章

猜你喜欢

成员 网址收录40406 企业收录2984 印章生成244084 电子证书1088 电子名片62 自媒体73595